近年来,全国在人居环境提升方面涌现出不少亮点,无论是老旧小区“毛细血管”的微改造,还是城市公园“海绵化”焕新,在社交媒体平台上收获了不少关注。海绵城市建设,作为人居环境提升的重要手段,在这其中起到了不可替代的作用。

东区街道新兴花园航拍图(改造后)

在这场人居环境提升的浪潮中,中山也有着自己独特的身影,让我们一起看看中山是怎么做的吧。

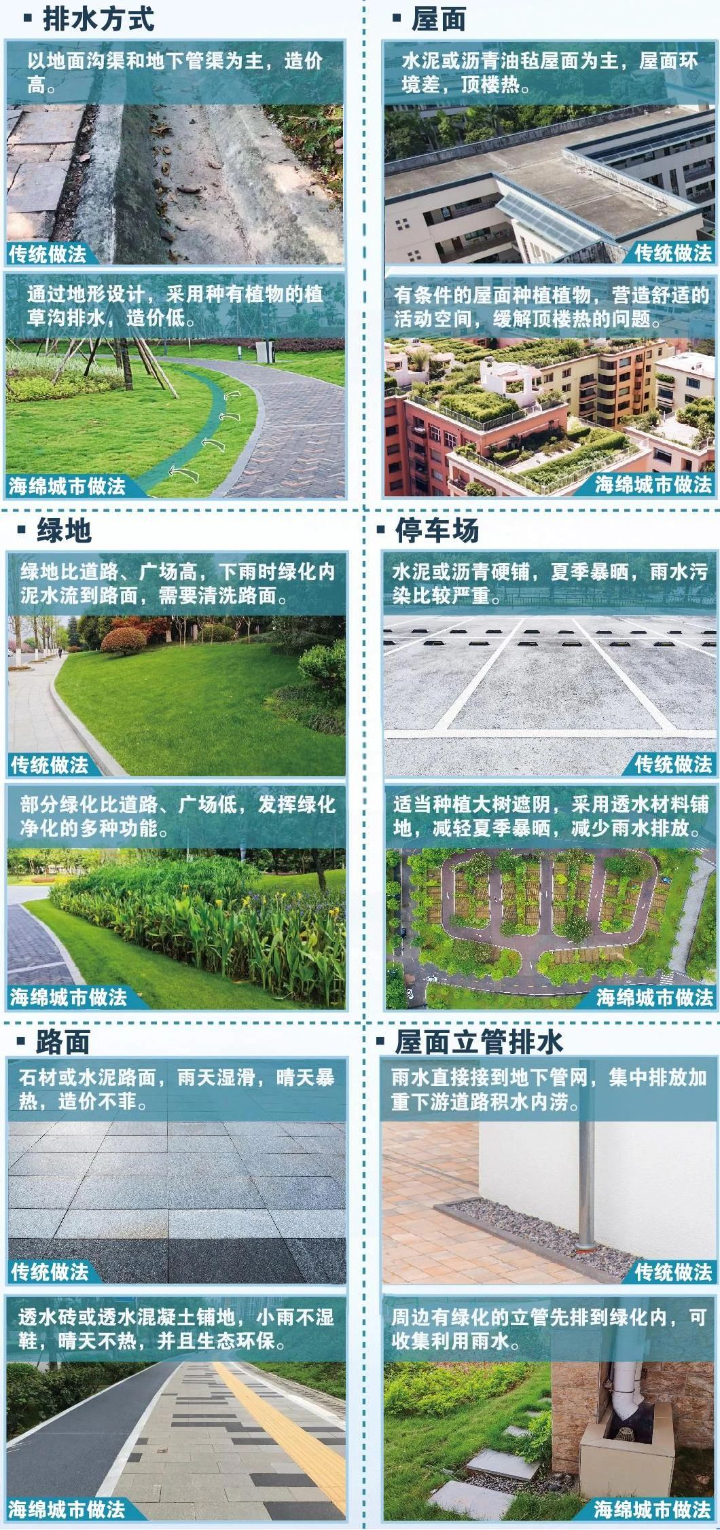

中山的实践,核心在于转变理念:传统的城市建设模式把雨水当做负担,过分强调快速排放,忽视源头减排、系统治理。而海绵城市建设则倡导将海绵理念融入各类城市建设活动,强调雨水排放过程组织,强调自然积存、自然渗透、自然净化。

在中山,通过海绵城市建设推动人居环境提升已取得显著成效。打造了以东区街道老旧小区——新兴花园、中山博览中心、石岐文化公园改造为代表的一批海绵化改造典型案例。

新兴花园

会呼吸的海绵公园

东区街道的新兴花园,曾经饱受排水不畅、道路破损、绿化杂乱等问题的困扰,居民的生活质量因此受到影响。随着海绵城市理念融入老旧小区改造工程,将曾经杂草丛生的荒地,通过建设透水铺装及下沉绿地,打造成集生态与功能于一体的“海绵公园”。原本无人问津的中庭广场,被设计成了一个集休闲与健身于一体的多功能空间,也成为了东区街道“百千万工程” 老旧小区改造的成功典范。

典型改造案例

中山博览中心

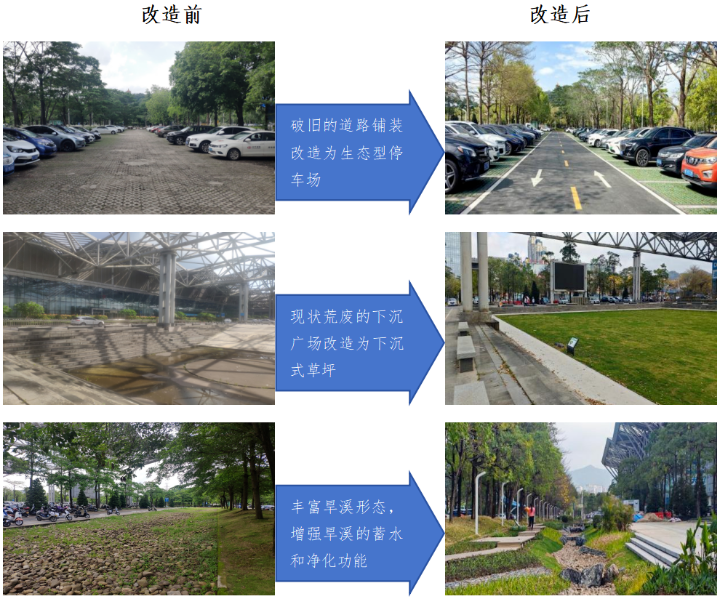

中山博览中心改造前曾存在局部积水、停车场淤积严重等问题,原有的下沉广场、旱溪等排水设施也处于闲置荒废状态。通过对绿化进行更新,路面进行修复,将破损的停车场改造为生态型停车场、将废弃的下沉广场改造为下沉式草坪,恢复了旱溪与下沉广场的滞蓄功能。这些措施不仅强化了博览中心外环境的公共服务功能,更显著提升了整体空间环境品质。

典型改造案例

石岐文化公园

中山市石岐文化公园建于2004年,改造前存在人工湖水质较差、湖滨生态空间不足且调蓄功能未充分发挥,园区道路及广场破损严重且局部积水,公园绿化荒芜、灌木丛生且缺乏居民活动空间的无效绿地状态等问题。

公园通过利用湖体作为区域调蓄枢纽,提供调蓄空间。同时因地制宜布设透水铺装、雨水花园、植草沟、下沉式绿地、旱溪等海绵设施,对园区内雨水进行滞蓄和净化,打造韧性场地,让园区全面焕发新活力,为市民提供了一个集自然美景与休闲活动于一体的理想场所。

植被缓冲带

透水铺装

旱溪

下沉式绿地

从上述图片对比中,我们可以清晰地看到,在海绵城市理念指导下的改造建设,这些地方实现了从“旧貌”到“新颜”的华丽转身,人居环境品质得到了质的飞跃。

展望未来,中山将持续深入推进海绵城市建设,不断拓展建设的广度与深度。在更多的老旧小区、公园、道路等城市更新项目中,全面融入海绵城市理念,让城市的更多角落都能充分享受海绵城市建设带来的生态与宜居红利。通过不懈努力,中山将在人居环境提升的道路上稳步前行,打造更多高品质的城市空间,为市民创造更加美好的生活环境,助力中山成为更具魅力的宜居宜业之城。